Monde l'entreprise

Le cloud vs l'internalisation des serveurs

On dit souvent que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Mais ce principe s’applique-t-il à la gestion des données ? À l’ère du Cloud Computing, qui occupe une place de plus en plus prépondérante dans les entreprises, la question du stockage des données se pose avec acuité. Faut-il privilégier une infrastructure interne maîtrisée en totalité ou opter pour une solution cloud gérée par un prestataire externe ?

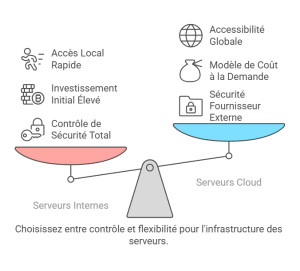

Lorsqu’une entreprise doit choisir l’infrastructure serveur la mieux adaptée à ses besoins, plusieurs critères doivent être pris en compte : la sécurité, la flexibilité, la scalabilité, le coût, la maintenance et la supervision. Deux grandes options s’offrent généralement aux organisations :

- Les serveurs internes (in-house), hébergés et gérés directement par l’entreprise.

- Les serveurs cloud, externalisés auprès d’un fournisseur spécialisé dans l’hébergement et la gestion des données.

Bien que ces solutions aient un objectif commun, stocker, partager et protéger les informations du système d’information, elles présentent des différences notables en termes d’expérience utilisateur, de coût, de sécurité et de facilité de gestion.

Les avantages et limites de chacune des solutions

Chaque solution possède ses contraintes et ses avantages, et plusieurs facteurs déterminent ce qui fait un bon système de gestion des données. Parmi eux, la sécurité est un enjeu central. Une entreprise qui choisit une infrastructure interne garde un contrôle total sur la protection de ses données. Elle peut définir ses propres protocoles de sécurité et gérer les accès de manière personnalisée. Cependant, cette responsabilité exige des ressources importantes. La maintenance et la surveillance nécessitent des experts en cybersécurité capables d’intervenir rapidement en cas de menace. À l’inverse, une solution cloud repose sur un fournisseur externe qui se charge de sécuriser les données. Il est donc essentiel de s’assurer que ce dernier respecte des normes strictes et possède les certifications adéquates. Les accords de niveau de service précisent les engagements du prestataire, notamment en matière de confidentialité et de disponibilité des données. En général, les grands acteurs du cloud investissent massivement dans la protection des infrastructures, ce qui permet d’atteindre un niveau de sécurité souvent supérieur à celui qu’une entreprise pourrait garantir seule. Mais cette externalisation implique une dépendance à un tiers, ce qui peut être un frein pour certaines organisations soucieuses de garder le contrôle sur leurs informations.

Le confort d’utilisation est un autre facteur déterminant. Avec un serveur interne, l’accès aux données est généralement plus rapide, car il s’effectue en local sans passer par une connexion internet. Cela garantit une meilleure réactivité des applications métier et une continuité de service, même en cas de problème réseau. En revanche, une solution cloud dépend de la qualité de la connexion internet, ce qui peut générer un temps de latence plus important. Néanmoins, les fournisseurs cloud optimisent en permanence leurs infrastructures pour réduire ces écarts de performance. Grâce à des centres de données situés stratégiquement et à des technologies de mise en cache, l’accès aux informations devient de plus en plus fluide. Le cloud permet également une accessibilité accrue, puisque les données restent disponibles partout et à tout moment, ce qui favorise le travail à distance et la collaboration entre équipes.

L’aspect financier joue aussi un rôle clé dans la décision d’une entreprise. Un serveur interne représente un investissement conséquent dès le départ. L’achat des équipements, l’installation et l’entretien génèrent des coûts fixes élevés, auxquels s’ajoutent les dépenses liées à la maintenance, au renouvellement du matériel et au personnel IT. Cette solution est donc peu flexible, car toute évolution des besoins implique des investissements supplémentaires. Le cloud repose quant à lui sur un modèle économique différent, où l’entreprise ne paie que pour les ressources qu’elle utilise. Cette approche limite les frais initiaux et offre une meilleure maîtrise des coûts. Les mises à jour et la maintenance sont prises en charge par le prestataire, ce qui réduit la charge de travail des équipes internes. De plus, l’évolution constante des technologies cloud permet d’améliorer les performances des serveurs tout en réduisant les coûts, rendant cette option de plus en plus compétitive face aux infrastructures locales.

Des solutions pour chacun

Le choix entre serveurs internes et cloud ne peut être universel, car chaque entreprise possède des besoins spécifiques en matière de gestion des données. La taille de l’entreprise ainsi que la nature des informations traitées sont des facteurs déterminants dans l’orientation vers l’une ou l’autre de ces solutions.

Les grandes entreprises, en particulier celles opérant dans des secteurs réglementés comme la finance, la santé ou la défense, ont souvent des exigences strictes en matière de sécurité et de confidentialité. Elles manipulent des données sensibles, qu’il s’agisse d’informations bancaires, de dossiers médicaux ou de secrets industriels. Pour ces organisations, conserver un serveur interne permet de garantir un contrôle total sur l’accès aux données. De plus, ces entreprises disposent généralement des ressources humaines et financières nécessaires pour assurer la maintenance et la cybersécurité de leur infrastructure. L’investissement initial est certes plus élevé, mais il permet d’adapter les protocoles de sécurité aux besoins spécifiques de l’entreprise et de se conformer aux réglementations en vigueur, comme le RGPD en Europe ou le HIPAA aux États-Unis.

À l’inverse, les PME et startups ont souvent des besoins plus flexibles et des budgets plus restreints. Pour elles, le cloud est une solution attractive, car il offre une infrastructure évolutive sans nécessiter de lourds investissements initiaux. Une entreprise en pleine croissance peut rapidement adapter ses ressources informatiques en fonction de son développement, sans avoir à se soucier de la gestion d’un parc de serveurs physiques. De plus, le cloud permet une plus grande mobilité, facilitant le télétravail et l’accès aux données depuis n’importe quel appareil connecté. C’est un atout majeur pour les entreprises qui misent sur l’agilité et la collaboration.

Enfin, pour les entreprises manipulant à la fois des données sensibles et des informations moins stratégiques, une approche hybride peut être envisagée. Dans ce modèle, les données critiques sont stockées sur des serveurs internes sécurisés, tandis que les données non sensibles et les services applicatifs sont hébergés dans le cloud. Cette stratégie permet de tirer parti de la flexibilité du cloud tout en conservant un haut niveau de sécurité pour les informations les plus précieuses.

Ainsi, le choix d’une infrastructure dépend avant tout de la nature des données traitées et des ressources disponibles. Une grande entreprise avec des exigences élevées en matière de confidentialité privilégiera souvent une solution interne ou hybride, tandis qu’une PME à la recherche d’agilité et de réduction des coûts s’orientera naturellement vers le cloud.

Vers des solutions hybrides ?

Les solutions de cloud hybride offrent une flexibilité inégalée, permettant aux entreprises d’optimiser leur infrastructure informatique selon leurs besoins spécifiques. Ces solutions sont conçues pour s’adapter aux défis uniques rencontrés par les organisations modernes, combinant les avantages du cloud public, du cloud privé et des systèmes on-premise. Ainsi, une entreprise peut choisir de stocker des données sensibles ou critiques dans un cloud privé, tout en exploitant la puissance et l’évolutivité d’un cloud public pour des applications moins sensibles. Cette approche garantit non seulement une gestion optimale des ressources, mais elle permet également de répondre aux exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité. Avec le cloud hybride, il est possible de bénéficier d’une flexibilité accrue pour faire évoluer les infrastructures selon les fluctuations de la demande tout en contrôlant les coûts de manière précise. En offrant la possibilité de gérer de manière centralisée l’ensemble des ressources, les solutions hybrides facilitent la supervision des données, des applications et des services tout en optimisant les processus opérationnels. Ce type de solution est particulièrement adapté aux entreprises souhaitant tirer parti des avantages des technologies cloud tout en maintenant une certaine maîtrise sur la gestion de leurs infrastructures et de leurs données sensibles.

Selon une enquête de Westcon-Comstor, la majorité des clients privilégient une approche hybride, combinant solutions cloud et infrastructures sur site. Selon les partenaires interrogés, 50 % des clients optent pour ce modèle, tandis que 27 % envisagent une migration complète vers le cloud. Cette prudence illustre la nécessité pour les revendeurs d’adapter leurs offres en fonction des stratégies cloud de leurs clients.

Le choix entre l’internalisation des serveurs et l’adoption du cloud dépend des besoins spécifiques de chaque entreprise. Les grandes organisations, notamment dans des secteurs réglementés, privilégieront souvent une infrastructure interne ou hybride, leur permettant un contrôle total sur la sécurité et la confidentialité des données. En revanche, les PME et startups, soucieuses de flexibilité et de réduction des coûts, opteront généralement pour le cloud, qui offre évolutivité, accessibilité et coûts maîtrisés. Le cloud hybride, combinant les avantages des solutions locales et cloud, semble devenir une approche de plus en plus courante, permettant aux entreprises d’optimiser leur infrastructure tout en répondant aux exigences de sécurité et de performance.

Clément Fradique

On dit souvent que l’on n’est jamais mieux servi que par soi-même. Mais ce principe s’applique-t-il à la gestion des données ? À l’ère du Cloud Computing, qui occupe une place de plus en plus prépondérante dans les entreprises, la question du stockage des données se pose avec acuité. Faut-il privilégier une infrastructure interne maîtrisée en totalité ou opter pour une solution cloud gérée par un prestataire externe ?

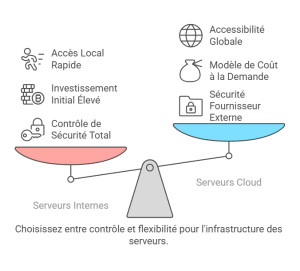

Lorsqu’une entreprise doit choisir l’infrastructure serveur la mieux adaptée à ses besoins, plusieurs critères doivent être pris en compte : la sécurité, la flexibilité, la scalabilité, le coût, la maintenance et la supervision. Deux grandes options s’offrent généralement aux organisations :

- Les serveurs internes (in-house), hébergés et gérés directement par l’entreprise.

- Les serveurs cloud, externalisés auprès d’un fournisseur spécialisé dans l’hébergement et la gestion des données.

Bien que ces solutions aient un objectif commun, stocker, partager et protéger les informations du système d’information, elles présentent des différences notables en termes d’expérience utilisateur, de coût, de sécurité et de facilité de gestion.

Les avantages et limites de chacune des solutions

Chaque solution possède ses contraintes et ses avantages, et plusieurs facteurs déterminent ce qui fait un bon système de gestion des données. Parmi eux, la sécurité est un enjeu central. Une entreprise qui choisit une infrastructure interne garde un contrôle total sur la protection de ses données. Elle peut définir ses propres protocoles de sécurité et gérer les accès de manière personnalisée. Cependant, cette responsabilité exige des ressources importantes. La maintenance et la surveillance nécessitent des experts en cybersécurité capables d’intervenir rapidement en cas de menace. À l’inverse, une solution cloud repose sur un fournisseur externe qui se charge de sécuriser les données. Il est donc essentiel de s’assurer que ce dernier respecte des normes strictes et possède les certifications adéquates. Les accords de niveau de service précisent les engagements du prestataire, notamment en matière de confidentialité et de disponibilité des données. En général, les grands acteurs du cloud investissent massivement dans la protection des infrastructures, ce qui permet d’atteindre un niveau de sécurité souvent supérieur à celui qu’une entreprise pourrait garantir seule. Mais cette externalisation implique une dépendance à un tiers, ce qui peut être un frein pour certaines organisations soucieuses de garder le contrôle sur leurs informations.

Le confort d’utilisation est un autre facteur déterminant. Avec un serveur interne, l’accès aux données est généralement plus rapide, car il s’effectue en local sans passer par une connexion internet. Cela garantit une meilleure réactivité des applications métier et une continuité de service, même en cas de problème réseau. En revanche, une solution cloud dépend de la qualité de la connexion internet, ce qui peut générer un temps de latence plus important. Néanmoins, les fournisseurs cloud optimisent en permanence leurs infrastructures pour réduire ces écarts de performance. Grâce à des centres de données situés stratégiquement et à des technologies de mise en cache, l’accès aux informations devient de plus en plus fluide. Le cloud permet également une accessibilité accrue, puisque les données restent disponibles partout et à tout moment, ce qui favorise le travail à distance et la collaboration entre équipes.

L’aspect financier joue aussi un rôle clé dans la décision d’une entreprise. Un serveur interne représente un investissement conséquent dès le départ. L’achat des équipements, l’installation et l’entretien génèrent des coûts fixes élevés, auxquels s’ajoutent les dépenses liées à la maintenance, au renouvellement du matériel et au personnel IT. Cette solution est donc peu flexible, car toute évolution des besoins implique des investissements supplémentaires. Le cloud repose quant à lui sur un modèle économique différent, où l’entreprise ne paie que pour les ressources qu’elle utilise. Cette approche limite les frais initiaux et offre une meilleure maîtrise des coûts. Les mises à jour et la maintenance sont prises en charge par le prestataire, ce qui réduit la charge de travail des équipes internes. De plus, l’évolution constante des technologies cloud permet d’améliorer les performances des serveurs tout en réduisant les coûts, rendant cette option de plus en plus compétitive face aux infrastructures locales.

Des solutions pour chacun

Le choix entre serveurs internes et cloud ne peut être universel, car chaque entreprise possède des besoins spécifiques en matière de gestion des données. La taille de l’entreprise ainsi que la nature des informations traitées sont des facteurs déterminants dans l’orientation vers l’une ou l’autre de ces solutions.

Les grandes entreprises, en particulier celles opérant dans des secteurs réglementés comme la finance, la santé ou la défense, ont souvent des exigences strictes en matière de sécurité et de confidentialité. Elles manipulent des données sensibles, qu’il s’agisse d’informations bancaires, de dossiers médicaux ou de secrets industriels. Pour ces organisations, conserver un serveur interne permet de garantir un contrôle total sur l’accès aux données. De plus, ces entreprises disposent généralement des ressources humaines et financières nécessaires pour assurer la maintenance et la cybersécurité de leur infrastructure. L’investissement initial est certes plus élevé, mais il permet d’adapter les protocoles de sécurité aux besoins spécifiques de l’entreprise et de se conformer aux réglementations en vigueur, comme le RGPD en Europe ou le HIPAA aux États-Unis.

À l’inverse, les PME et startups ont souvent des besoins plus flexibles et des budgets plus restreints. Pour elles, le cloud est une solution attractive, car il offre une infrastructure évolutive sans nécessiter de lourds investissements initiaux. Une entreprise en pleine croissance peut rapidement adapter ses ressources informatiques en fonction de son développement, sans avoir à se soucier de la gestion d’un parc de serveurs physiques. De plus, le cloud permet une plus grande mobilité, facilitant le télétravail et l’accès aux données depuis n’importe quel appareil connecté. C’est un atout majeur pour les entreprises qui misent sur l’agilité et la collaboration.

Enfin, pour les entreprises manipulant à la fois des données sensibles et des informations moins stratégiques, une approche hybride peut être envisagée. Dans ce modèle, les données critiques sont stockées sur des serveurs internes sécurisés, tandis que les données non sensibles et les services applicatifs sont hébergés dans le cloud. Cette stratégie permet de tirer parti de la flexibilité du cloud tout en conservant un haut niveau de sécurité pour les informations les plus précieuses.

Ainsi, le choix d’une infrastructure dépend avant tout de la nature des données traitées et des ressources disponibles. Une grande entreprise avec des exigences élevées en matière de confidentialité privilégiera souvent une solution interne ou hybride, tandis qu’une PME à la recherche d’agilité et de réduction des coûts s’orientera naturellement vers le cloud.

Vers des solutions hybrides ?

Les solutions de cloud hybride offrent une flexibilité inégalée, permettant aux entreprises d’optimiser leur infrastructure informatique selon leurs besoins spécifiques. Ces solutions sont conçues pour s’adapter aux défis uniques rencontrés par les organisations modernes, combinant les avantages du cloud public, du cloud privé et des systèmes on-premise. Ainsi, une entreprise peut choisir de stocker des données sensibles ou critiques dans un cloud privé, tout en exploitant la puissance et l’évolutivité d’un cloud public pour des applications moins sensibles. Cette approche garantit non seulement une gestion optimale des ressources, mais elle permet également de répondre aux exigences strictes en matière de sécurité, de confidentialité et de conformité. Avec le cloud hybride, il est possible de bénéficier d’une flexibilité accrue pour faire évoluer les infrastructures selon les fluctuations de la demande tout en contrôlant les coûts de manière précise. En offrant la possibilité de gérer de manière centralisée l’ensemble des ressources, les solutions hybrides facilitent la supervision des données, des applications et des services tout en optimisant les processus opérationnels. Ce type de solution est particulièrement adapté aux entreprises souhaitant tirer parti des avantages des technologies cloud tout en maintenant une certaine maîtrise sur la gestion de leurs infrastructures et de leurs données sensibles.

Selon une enquête de Westcon-Comstor, la majorité des clients privilégient une approche hybride, combinant solutions cloud et infrastructures sur site. Selon les partenaires interrogés, 50 % des clients optent pour ce modèle, tandis que 27 % envisagent une migration complète vers le cloud. Cette prudence illustre la nécessité pour les revendeurs d’adapter leurs offres en fonction des stratégies cloud de leurs clients.

Le choix entre l’internalisation des serveurs et l’adoption du cloud dépend des besoins spécifiques de chaque entreprise. Les grandes organisations, notamment dans des secteurs réglementés, privilégieront souvent une infrastructure interne ou hybride, leur permettant un contrôle total sur la sécurité et la confidentialité des données. En revanche, les PME et startups, soucieuses de flexibilité et de réduction des coûts, opteront généralement pour le cloud, qui offre évolutivité, accessibilité et coûts maîtrisés. Le cloud hybride, combinant les avantages des solutions locales et cloud, semble devenir une approche de plus en plus courante, permettant aux entreprises d’optimiser leur infrastructure tout en répondant aux exigences de sécurité et de performance.

Clément Fradique